司马迁

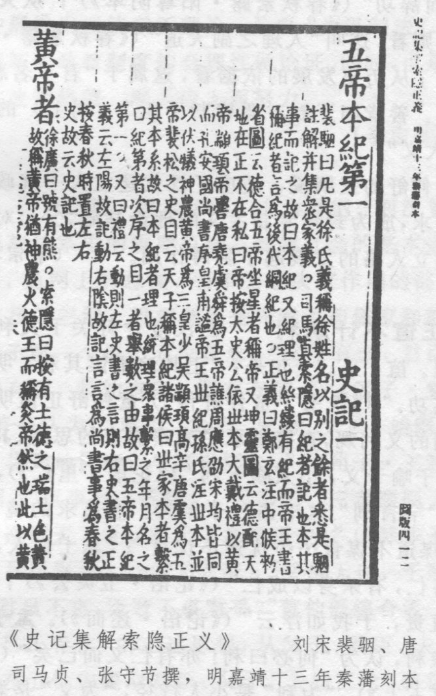

(约公元前145~?) 西汉思想家、史学家、文学家。字子长,夏阳(今陕西韩城南)人。少时随父司马谈读书,从董仲舒学《春秋》。早年漫游江淮、黄河、泗水流域等地,考访名胜古迹,调查社会风习。初为郎中,曾随汉武帝出巡西北(今河南、陕西、山西、甘肃、内蒙古等省区)。元鼎六年(公元前111),奉命出使西南(今四川、云南)。元封三年(公元前108),继承父职,任太史令,得以广泛阅读国家藏书,搜集历史资料。太初元年(公元前104),与唐都、落下闳等共同制订以正月为岁首的《太初历》。天汉三年(公元前98),因替李陵败降事辩解,得罪下狱,受腐刑。其后忍辱发愤,撰写史籍。太始元年(公元前96)出狱,任中书令,继续史籍撰写,终成52万余言的煌煌巨著,人称《太史公书》,后称《史记》(见图)。《史记》根据《尚书》《春秋》《左传》《国语》《世本》《战国策》和诸子百家的著作、官府典籍档案、民间考察材料等而写成,是中国历史上第一部通史,并开启了纪传体史书的先河。司马迁的著作除《史记》外,还有《报任安书》《悲士不遇赋》等。《汉书》卷六十二有司马迁传。

司马迁的思想,适应秦汉学术发展大势,主张天下一统,在思想文化方面“协《六经》异传,齐百家杂语”(《汉书·司马迁传》)。其思想儒道兼综,包容诸家。

尊儒尚德的王道观 司马迁尊崇孔子,推重儒学,力主王道政治。他自觉地纳《史记》于儒家王道文化传统,将孔子列入《史记》的“世家”系统,表现出对孔子的由衷尊崇。他推重儒家经典,认为“《礼》以节人,《乐》以发和,《书》以道事,《诗》以达意,《易》以道化,《春秋》以道义”(《汉书·司马迁传》)。他特别推崇《春秋》,认为《春秋》是“王道之大者”,孔子修《春秋》是为了“达王事”。“拨乱世反之正,莫近于《春秋》”。“万物之聚散皆在《春秋》”。君臣父子不通《春秋》之义,则天下无道。“故《春秋》者,礼义之大宗也”(同上)。他力主以仁德为核心的王道政治,认为是否实行仁德政治,是帝业兴衰的根本。三代圣王的业绩、成康之治、文景之治,是仁德政治的成功典范,是“专务以德化民”(《史记·孝文本纪》)的硕果;夏桀殷纣秦政的暴亡,是不行德政的结果。王道与天道相通,王道政治的依据,在于天道的仁民爱物。

“整齐百家杂语”的文化观 司马迁崇尚儒家大一统的思想,顺应秦汉之际要求思想统一的社会思潮,要求“厥协《六经》异传,整齐百家杂语”(《史记·太史公自序》)。这种“整齐百家杂语”的思想,与董仲舒以大一统为指归、以独尊儒术为重心的文化观并无二致。司马迁“整齐百家杂语”的途径,主要是通过对儒家思想的阐扬,以及在儒家思想的理论框架内,兼容道、名、阴阳诸家思想而实现。他孜孜以求的“究天人之际,通古今之变,成一家之言”(《报任安书》)的功业,以及他坚持理想人格追求,自觉捍卫王道文化传统的节操,实际上是实践着儒家追求立德、立功、立言的“三不朽”事业的文化价值观。他反复申论孔子作《春秋》而明王道,“当王法”,推崇“《春秋》之义行,则天下乱臣贼子惧”(《史记·孔子世家》)的道德行为准则,努力把“百家杂语”纳入儒家王道文化传统之中,整合行为价值规范。《史记》阐释的从上古到汉武帝时期的文化史,本身便是以王道文化传统为核心的。班固在《汉书·司马迁传》中批评司马迁:“论大道则先黄老而后六经”,其根据主要是《论六家之要指》中浓厚的尊崇道家的色彩。但《论六家之要指》虽然也部分地表现出司马迁的某些观点,不过却主要反映的是其父司马谈的思想。就《史记》全书的整体思想倾向而言,不能说司马迁属于道家。

天人感应的天道观 司马迁的天道观属于天人感应的理论范畴,其目的是为现实政治服务。《史记》作为上古至秦汉的文化史,以帝王政治为主线,以论证王权神授为宗旨,天人感应的神学目的论贯穿始终。司马迁认为,不同王朝的兴衰递嬗,决定于天命的变化转移。《史记》记载,黄帝“获宝鼎”,有“土德之瑞”;舜临终前“预荐禹于天”(《五帝本纪》);秦以僻远小国而兼并天下,关键在于“天所助焉”(《六国年表》);刘汉王朝是受命而王,刘邦出身神异,长相奇特,本为龙种(见《高祖本纪》)。司马迁还认为,善有善报,恶有恶报,上天是其掌握者。上天的意志与人间的要求相通,天人感应,趋善弃恶。司马迁通过对天象的分析,为王权神授提供理论依据。日月星辰,四时季候,灾异祥瑞,卜筮占梦,都与人间祸福相连,人必须顺天意行事,否则就会遭到伤害。天道仁民爱物,王道必须则天而行。天命与王道,相互沟通,无伤无碍。司马迁这种天人感应的天道观,是为其王道观和文化观做论证的。它是西汉时期社会思潮的反映,本身具有一定的合理性。同时,它也是西汉中期以来,以董仲舒为代表的儒学思潮的进一步发展。有人认为,司马迁主张天人相分,反对天人感应,与董仲舒思想迥然相别,是不全面的,值得斟酌。

地位和影响 司马迁的儒学思想,在儒家思想发展史上具有重要地位。无论其尊儒尚德的王道观,或是“整齐百家杂语”的文化观,还是天人感应的天道观,都是汉代正宗儒学的主体内容。就思想进程而言,司马迁的儒学思想,前承董仲舒,后启刘向、刘歆、扬雄。就文化价值而言,司马迁在中国文化史上的地位,以及对后世的影响,主要的不在于他的道家思想,而在于上述他的儒学思想。

(李宗桂)

《史记·孔子世家》 西汉司马迁撰写的孔子的传记。载于《史记》卷四十七。司马迁以《论语》《春秋》三传、《国语》《孔子家语》《晏子》等书的记载为依据,结合自己的访查资料,对孔子的家世和生平业绩做了详尽的描述。篇中推尊孔子是圣人后裔,孔子本人是“至圣”。强调孔子重视并弘大礼乐文化,缕述其迹:“年少好礼”,曾经向老子问礼,与齐太师论乐,学《韶》乐而“三月不知肉味”;坚持正名论,主张君君、臣臣、父父、子子的礼制;鄙弃好色甚于好德者;删订《诗》《书》,“以备王道,成六艺”;“因史记作《春秋》”,“《春秋》之义行,而天下乱臣贼子惧”;晚年喜《周易》,读《周易》曾“韦编三绝”;以诗书礼乐教授3000弟子,其通六艺者72人。篇中还赞美孔子坚持高尚气节、诲人不倦的弘道精神:季氏僭越公室,陪臣执国政,违背“正道”,“故孔子不仕,退而修诗书礼乐”;孔子为人“学道不倦,诲人不厌,发愤忘食,乐以忘忧,不知老之将至”。篇中还记载了孔子议政参政的事迹,反映了孔子的王道政治理想。

在《史记》30篇《世家》中,孔子是唯一以布衣身分、以思想家身分入传者。司马迁给予孔子这种地位和荣誉,以及篇中对孔子形象和行状的带有神化色彩的详尽描写,表明其对孔子的由衷尊崇,以及对以儒家思想为核心的王道文化传统的自觉认同。清人张承燮、林春溥分别撰有《孔子世家后编》和《孔子世家补订》,对《史记·孔子世家》有所订正。

(李宗桂)

《史记·仲尼弟子列传》 西汉司马迁撰写的孔子弟子传记。载于《史记》卷六十七。主要依据《论语》《孔子家语》等书的材料,编次而成。篇中记叙了孔子77个弟子的情况,较为详细地描述了35个有行年可考、见于书传的弟子的里籍、秉性和事迹,其中颜回、子贡、子路、樊迟等人的传记特别详尽;另外42个无行年可考、不见于书传的弟子,则只列名字。篇中以孔子弟子行年为经,以其人事迹为纬,以事系人,脉络分明。记叙了孔子与弟子相处的情况,以及孔子对弟子的评价。透过孔子对学生的教导,着重阐发了孔子之道和弟子们对道的领悟。克己复礼而天下归仁,不迁怒于人、不文过饰非,安贫乐道、富而好礼,爱惜民力,以义为上,君子学道则爱人,做君子儒而不做小人儒,言论讲求忠信,行为保持笃敬,这些思维准则和行为规范,贯穿孔子与其弟子论学的始终。它既体现了孔子弟子的价值追求,又反映出孔子本人的精神风貌,是研究孔子及其弟子思想的重要材料。篇中还描绘了孔子传《周易》的系统,可资参考。

(李宗桂)

《史记·儒林列传》 西汉司马迁撰写的儒生传记。也是一部简明的儒学发展史。载于《史记》卷六十一。

内容 篇中勾勒了自先秦孔子至汉武帝时期的儒学传授系统,以及儒家五经即《周易》《书》《诗》《礼》《春秋》的传授系统,描述了汉兴至武帝时期儒道互黜的史实,记载了儒学代表人物的事迹。

儒学传授系统 孔子鉴于王道废、邪道兴而“论次《诗》《书》,修起礼乐”,并“因史记作《春秋》,以当王法”。孔子卒后,弟子“散游诸侯,大者为师傅卿相,小者友教士大夫,或隐而不见”,有的“为王者师”。儒学其后衰落,秦始皇时期儒术被黜,然齐、鲁之间仍有学者信奉。齐国威、宣之际,孟子、荀子继承发展孔子学说,“以学显于当世”。秦始皇焚书坑儒,六艺缺失。秦末陈胜起义,鲁国儒生“以秦焚其业”,“持孔氏之礼器往归陈王”,孔子八世孙“孔甲为陈涉博士”。汉兴,“诸儒始得修其经艺,讲习大射乡饮之礼”。大儒叔孙通制定礼仪,儒生潜心于学。汉文帝稍用文学之士,但其“本好刑名之言”。汉景帝不任用儒生,景帝母亲窦太后好黄老,不悦儒术,“故诸博士具官待问,未有进者”。武帝即位,儒生赵绾、王臧得志,讲论五经的学者遍布齐、鲁、燕、赵。窦太后去世后,丞相田蚧黜道弘儒,“公孙弘以《春秋》白衣为天子三公……天下之学士靡然向风矣”。公孙弘为学官,奏请以文学礼义为官,得到武帝批准,“自此则公卿大夫士吏斌斌多文学之士矣”。

五经传授系统 篇中概述了武帝时期儒家经典五经(见六经)的传授系统。言《诗》,在鲁为申培公,先后受业者百余人,著名的有赵绾、王臧等;在齐为辕固生,“诸齐人以《诗》显贵,皆固之弟子也”;在燕为韩生,“燕赵间言《诗》者由韩生”。言《书》者,为济南伏生,曾授业朝错。伏生以《书》教于齐鲁之间,“诸山东大师无不涉《尚书》以教矣”。《礼》则诸学者多言之,“而鲁高堂生最本”。言《易》,则由孔子而鲁商瞿而齐田何。汉兴,田何弟子传于杨何,主父偃等“言《易》者本于杨何之家”。言《春秋》者,有胡毋生、董仲舒、公孙弘等,而以董仲舒为最:“汉兴至于五世之间,唯董仲舒名为明于《春秋》,其传《公羊氏》也”。

儒道互黜 篇中记叙了汉兴以后至武帝时期,为了争夺意识形态主导地位,儒道之间的相互争斗,突出了儒学的价值和地位。惠帝、吕后时,“公卿皆武力有功之臣”,儒生未被重用。文、景时期,文帝重刑名,窦太后“好黄老之术”。黄老道家思想地位甚高。武帝即位,始重儒学,“招方正贤良文学之士”,儒学得到阐扬。但喜好黄老道家之术的窦太后坚持己见,借故害死了名儒赵绾、王臧。窦太后去世后,朝廷“绌黄老、刑名百家之言,延文学儒者数百人”,布衣公孙弘以儒家经典《春秋》而晋身三公之位,影响了整个士林风气。公孙弘采取一系列措施,宣扬儒学价值,延用儒生为官,巩固了儒学的地位。

儒生传记 篇中为辕固生、伏生、申培公、赵绾、王臧、公孙弘、董仲舒等人立传,而以董仲舒的传最为详尽,且评价最高。

历史地位 《史记·儒林列传》既是司马迁儒学思想的反映,也是司马迁对儒道诸家思想的文化价值的评判体现,更是儒学发展史上的重要篇章。

(李宗桂)

《史记·太史公自序》 西汉司马迁撰写的关于自己身世、《史记》写作缘由和内容的自述。载于《史记》卷七十。文中记叙了其“世典周史”“尝显功名于虞夏”的荣耀家世,详细描述了自己的行状。作者在文中以孔子第二自命,表白要“绍明世,正《易传》,继《春秋》”,“述往事,思来者”,“网罗天下放失旧闻,王迹所兴,原始察终,见盛观衰”,“拾遗补艺,成一家之言”,“厥协《六经》异传,整齐百家杂语”。概述了各卷内容以及相应的写作动机,如因孔子“追修经术,以达王道,匡乱世而反之于正,见其文辞,为天下制仪法,垂‘六艺’之统纪于后世”,故“作《孔子世家》”。文中记载了自汉兴至武帝时期的文化发展状况,认为汉继五帝末流,在秦始皇毁灭文化的浩劫之后,“萧何次律令,韩信申军法,张苍为章程,叔孙通定礼仪,则文学彬彬稍进,《诗》《书》往往间出矣。自曹参荐盖公言黄老,而贾生、晁错明申、商,公孙弘以儒显”,故而使一度衰颓的文化开始复兴。文中具体阐扬了儒家经典六经的特殊价值和不同功能,认为“《易》著天地阴阳四时五行,故长于变”;“《礼》经纪人伦,故长于行”;“《书》记先王之事,故长于政”;“《诗》记山川溪谷禽兽草木牝牡雌雄,故长于风”;“《乐》乐所以立,故长于和”;“《春秋》辨是非,故长于治人”。质言之,六经的文化整合和价值导向功能,分别表现为“《礼》以节人,《乐》以发和,《书》以道事,《诗》以达意,《易》以道化,《春秋》以道义”。司马迁在文中特别重视并推崇《春秋》,认为《春秋》“上明三王之道,下辨人事之纪,别嫌疑,明是非,定犹豫,善善恶恶,贤贤贱不肖,存亡国,继绝世,补弊起废,王道之大者也”;“万物之散聚皆在《春秋》”;《春秋》是“礼义之大宗”。文中十分尊崇孔子,流露出敬慕之情。文中记载了其父司马谈的《论六家之要指》。《论六家之要指》评论诸子,推尊道家,其思想倾向与本文所反映出的司马迁对儒学的尊崇、弘扬大异其趣。本文对于了解司马迁思想,特别是其儒学思想,以及认识《史记》,有重要的价值。

(李宗桂)

《报任安书》 西汉司马迁给朋友、益州刺史任安(字少卿)的回信。载于《汉书·司马迁传》。王国维的《太史公行年考》认为,此文作于武帝太始四年(公元前93),清代赵翼的《廿二史札记》认为作于武帝征和二年(公元前91)。任安在给司马迁的信中,希望他“慎于接物,推贤进士”。司马迁在这封回信中,表达了自己受宫刑之辱后,没有“引决自裁”,而是发愤著书,无心仕途,不能推贤进士的心境。他强调,受宫刑后,气滞意郁,愤懑非常,但为了完成《史记》的写作,不得不“隐忍苟活”,痛苦异常。“行莫丑于辱先,而诟莫大于官刑”的荣辱观,使他此信成为“舒愤懑”之作。司马迁在信中反复申论,遭受腐刑(宫刑)是人间最大的耻辱,“每念斯耻,汗未尝不发背沾衣”,因而此文“志气磐桓”(《文心雕龙·书记》)。文中用儒家价值观评判李陵,为其辩护,认为李陵“事亲孝,与士信,临财廉,取予义,分别有让,恭俭下人,常思奋不顾身以徇国家之急”。文中论列了安身立命的五种德行:“修身者,智之府也;爱施者,仁之端也;取予者,义之符也;耻辱者,勇之决也;立名者,行之极也。”反映出对儒家学说的自觉认同。本文对于了解司马迁的思想和《史记》写作的动机,特别是了解司马迁的人生价值观,有重要的参考意义。

编辑:李婕

文章、图片版权归原作者所有,如有侵权请联系删除